藝術評論

2017-04-09

廖繼春大師兩幅作品賞析

約五十年前,本人受教於恩師廖繼春。廖師素有 "色彩魔術師"的尊稱。

在此,簡要的導引各位,欣賞二張其代表作,並加以實驗和分析所謂“美感”的奧妙..

[ 圖一] 飽和的色彩以及穩重的線條,呈現出某種瀏覽美麗花園時的歡樂情緒。

這當然是抽象畫,其實,來自[ 圖三] 的 " 風景1974"。觀者大可忽略其中具象物體的聯想,譬如花、樹、房、路...都不重要,唯有遵從形色的純粹美感存在,而且,屬於絕對的極端的「唯美」。

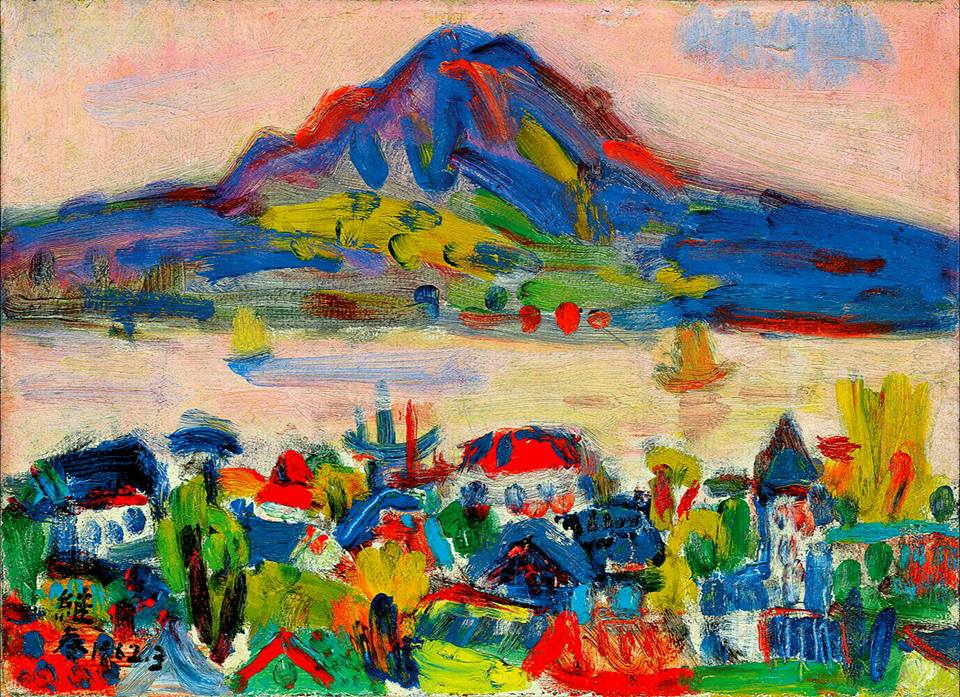

[ 圖二] 類似前者的色彩與線條,無疑是廖繼春的符碼,率性自由,熱情奔放......其實,這是從

[ 圖四] 採取風景的局部,同樣地可無拘無束,盡情地欣賞畫面的流動美感......

然而,這又是從[ 圖五] 的 "淡水江山風景 1962" 故意倒置而得。

本文如此捉弄觀賞習慣,戲耍主客意識,目的是探討一般觀者,觀賞抽象畫時"超然性"的必要。其結果,個人瞭然於心。

因此可知,欣賞藝術品時的精神性內涵以及自我哲學性審美,要求獨立自主且透澈清晰,根本與具象的"主題"或者 "物體"毫無關聯。

一件好的作品,必定超越客觀的附加條件,不受現象界膚淺的,具體的,世俗的審美拘束。

美,是一種純粹的,絕對的,無上的心靈感受。