藝術評論

2023-12-16

今天不談政治,只說說普世美學

今天不談政治,只說說普世美學。

台灣大選的鬧劇,持續上演。竟然有競選團隊祭出充氣人偶,讓候選人芻像跨坐支持者肩膀上(圖一),繞行城鄉,譁眾取寵。

殊不知造型粗鄙的橡皮人,有何美感?而且“霸凌”、“膨風”、“脆弱”、“虛張聲勢”的聯想,可算是“此地無銀五百兩”。

這與多年前,台灣各地政府競相爭逐舉辦“充氣玩偶藝術季”一般,幼稚膚淺,便宜行事,搬弄低俗美感,愚弄庶民美育。尤其是品質粗糙的主題‘’偶像‘’,一但被狂風吹走,破裂消風(圖二),簡直斯文掃地,不忍卒睹。

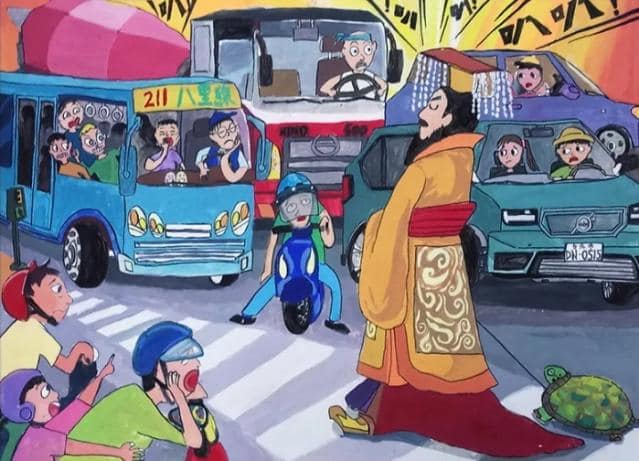

某位國中生漫畫得獎(圖三),竟然會引起滔天風波。美術競賽作品當然得從“審美”角度視之,造型、構圖、色彩、意涵……都是評審項目,創意更是漫畫的首要。此作安然過關,卻在“意識形態”上,被“莫須有”罪名批判撕扯至極。

遙想1873年法國畫家莫內(Claude Monet)展出一幅試驗性油畫 ‘’印象/日出 Soleil levant (Impression Sunrise)‘’。被當年藝評家猛力批評,譏諷其草率輕浮,用“印象派”之貶義詞稱呼。豈知後世轉而推崇此作風畫家們,尊稱為“印象主義”,並且影響長遠,確立為美術史重鎮。

可見藝術品價值在於純粹的本質,而非外在的蜚短流長,時間更能見證一切。

無庸置疑,觀賞美術得從專業準則視之,其他政治、意識、利益的附加條件,棄之可也。

(圖片來自網路)