藝術評論

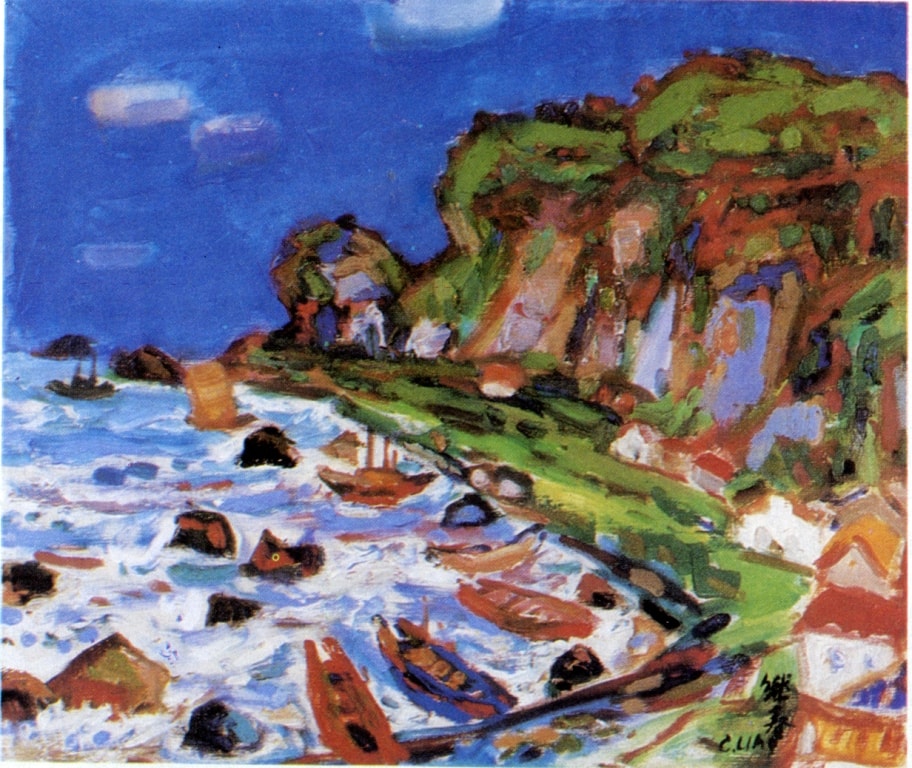

圖一:廖繼春 野柳港風景 1965 油畫

廖繼春(1902~76)一生五十餘年的創作,可說全都在調色盤顏料堆中打滾,或隨心所欲,或苦心經營,每幅色彩斑斕之作,都讓畫家內斂壓抑的個性,在貧瘠封閉的時代,傳達出熱烈的生命力。因而,「色彩魔術師」的美名,其來有自,領先群倫。

在本地六、七十年代的戒嚴高壓風氣中,真誠藝術家往往會嘗試運用私密的文字、影像、音樂委婉地表達個人意志。舉凡正面歌頌人生,肯定「真善美」,賞心悅目的作品,才是大部分體制內藝文作品邁向成功(名利雙收)的穩健道路。故而廖繼春巧妙地避開完全寫實的僵化窠臼,發揮其擅長舞弄色彩的特長,游離在寫實與寫意、具象與抽象之間。這樣一來,既可贏得世人理解和喜愛,又可彰顯個人特色,開創一門學派畫風,造就極高殊榮。

對於色彩與造型的運用,廖繼春有其看法,他曾說:「我利用簡潔強烈的色彩,以對比和強調來賦予更多色感,同時在線條的構成中注意造形趣味 。不是寫某一個時間內的印象 ,而是把想表現的色彩表現出來。」蒐尋終身之作,北海岸野柳港的異形奇岩、漁村風情,無疑成為他一生為數不多的表現主題,大放異彩。攤開畫冊可見畫中有高低起伏的山勢,有造型迥異的岩石,有港內漁船掀起的浪花,點綴著漁村屋舍,諸多吉光亮彩交織成一闕色彩的詩篇,造就色彩大師的冠冕。

圖二 :廖繼春 野柳港 1972 油畫

野柳港風景油畫,廖繼春類似的構圖,就有四幅,尺寸都在8~10號左右,效果各有獨到之處。本文列舉二幅:圖一是較早的1965之作,顏色偏向低彩度藍色,線條趨向厚實沈重,畫中搶眼的兩抹鮮明黃色,在漁港兩岸相互輝映,是一大亮點。圖二類似前者構圖,卻有較為活潑的紅色系,亮點突顯在岩石也在漁船;朗朗晴空呈現著淡淡綠色,對照港灣海水激起的滔滔白浪,反映了畫家更為開朗和豪放的晚期風貌。其實1972年距離廖老師謝世只差三年,那時顯然他已心力交瘁,垂垂老矣,更可謂風中殘燭,然而堅韌又激昂的色系,證明此作乃迴光返照的一瞥。

人生苦短,生命有限,藝術家運用優秀作品傳世,替代了人類有限的壽命,把個人的光熱灌注在生存的意義中。無可置疑,廖繼春運用魔術般的形形色色,給與後人一顆明星,長照蒼穹宇宙,也給與我一座燈塔,指引康莊大道。