藝術評論

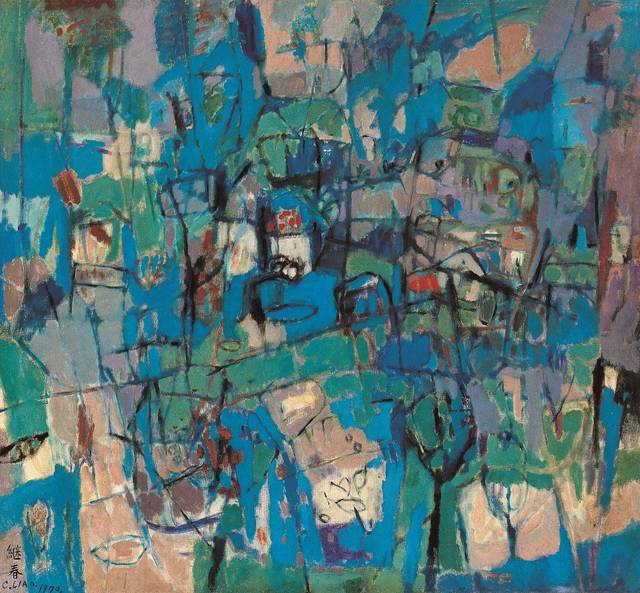

廖繼春的《風景》創作於1970年,正值藝術生涯的晚期。此時他已走過早年的印象派與野獸派探索,也經歷了對色彩強烈對比的執著,進而轉入更為自由、抽象的造型語言,以《風景》為例,帶有立體派與抽象表現主義的雙重影響。畫面中強烈的藍、綠交錯,以不規則的幾何分割營造出一種空間的碎片化,與立體派拼貼有異曲同工之處。然而,廖繼春並未陷入立體派的冰冷理性,而是注入了野獸派的色彩狂放,讓藍色與綠色在畫布上相互撞擊,產生流動的律動。

其實1970的廖繼春,已屆老年,回顧一生,他經歷過日治時期的留日學習、台灣藝術的拓荒,以及戰後政局動盪的時代壓力。在這樣的人生脈絡下,《風景》中的藍色與綠色或許不僅僅是自然景色的轉化,而是一種心理隱喻。

仔細分析如下:藍色在心理學中常與寧靜、孤寂、冥想相關,而在這幅畫中,大量的藍色卻並非均質的平靜,而是交錯、跳動的藍。這暗示藝術家心中既有沉澱的安詳,也有壓抑與焦慮;綠色則象徵生命與希望,在畫布的破碎結構中,彷彿穿透藍色的寂靜,顯示出一種對生命力的呼喚。這種色彩間的心理對抗,可以理解為藝術家晚年對「生」與「死」的潛意識反思。

從造型美學角度來看,《風景》的結構具有高度的藝術價值。畫面以冷色調為主,但暗紅色、深褐色的細節卻可點綴為視覺焦點,形成「和聲」般的色彩平衡。整體上,畫面以藍、綠為基調,營造出深邃的空間感,同時以黑線勾勒,使觀者在抽象之中仍隱約辨識出樹木、屋舍的結構。

然而,畫面造型充滿了碎片化的結構,因為看似分裂的色塊,其實已構成了一種「節奏性」:每一個藍色的方塊與線條,宛如音樂中的一個音符,共同組成畫面旋律。這種節奏感,不僅來自色彩的交錯,也來自筆觸的強弱對比。大膽的黑線像低音部的重擊,而輕快的藍綠色塊則如高音區的跳動。

在視覺動勢上,畫面既有縱向的樹木線條,也有橫向的色塊鋪陳,構成「縱橫交錯」的張力。這種張力使得畫面不斷在靜與動之間擺盪,觀者在凝視時,彷彿被捲入一場未完成的建築與解構過程。這正是此畫美學魅力之所在:它不提供單一視角的「完成風景」,而是邀請觀者參與其中,以自身的記憶與想像去重建一個「心象風景」。

總之,《風景》不只是現代主義風格的移植,而是廖繼春在自身文化背景下對色彩與構圖的新詮釋。這使他的作品具有鮮明的「台灣現代性」,即在殖民、戰後、國際影響交錯的歷史背景下,找到屬於自身的語言。

無可置疑,《風景》不僅是外在自然的描寫,更是藝術家內心風景的投射,是台灣現代藝術發展歷程中,具有高度藝術價值與心理深度的代表作。