藝術評論

畫家埃德加.竇加(Edgar Degas)說:「藝術不是再現你已看到的,而是你想要表現讓大家看得到的。」本文就此偈語開宗名義,讓我們直視此幅精彩的抽象畫。

廖繼春(1902–1976)一生跨越清末、日治、戰後台灣政局轉折。早年留學日本東京美術學校,深受西方印象派、野獸派色彩觀念啟發,日後享有「色彩魔術師」之美稱,以明亮奔放的用色奠定其名聲;戰後他並未因循守舊,轉變為抽象化、精神化的色彩表達,《庭院》正是這一轉折期的產物。

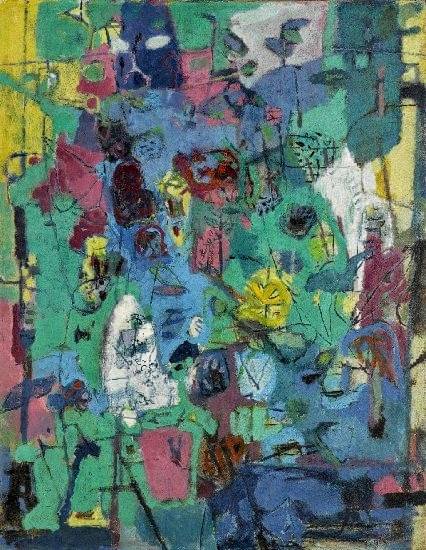

這幅《庭院》不再追求具象的庭院描繪,而是將庭院當作一種內心世界的投影:色塊與線條在畫布中翻攪,猶如庭院中的草木、花影、牆垣與光影交錯,卻使觀者難以清楚辨識其具體對象。這種模糊性,恰好映照了他當時的人生境況──在時代的縫隙裡,既懷抱創作熱情,又必須與現實的局限困境共處。

然而在此畫中,我們看到的色彩雖然奔放,但卻帶著一種內斂與反思。他不再單純追求色彩的裝飾性,而是讓色彩自身成為情感的載體。畫面中央的藍綠交錯,宛如幽深的庭院植被;偶爾竄出的黃色與紅色,如同院中隨季節而綻放的花朵,又像畫家內心中不滅的火焰。色彩在這裡,不只是視覺享受,更是畫家心靈狀態的投影。

再換個角度審視畫面表現,廖繼春此時已然脫離傳統的寫生方式。他筆下的庭院,不再有清晰的透視與物件界線,而是以大面積的色彩堆疊來構築空間。這種「解構再造」的手法,顯示他對西方現代主義的吸收,尤其是立體派、抽象表現主義的影響。更值得著墨的是:他並未全然模仿西方,而是保有自身的溫度與抒情性。與西方冷峻的形式實驗相比,廖繼春的色彩總帶有一股「南國的熱力」,宛如台灣陽光下的花木,既狂烈又柔和。

若從生活角度來看,庭院對廖繼春並非偶然突現的題材。庭院是家居的一部分,是日常生活的片段,而在藝術家眼裡,庭院更是一個「自我觀照的場域」。它既封閉又開放:牆垣界定了範圍,卻能引入風光與天光,正如畫家人生,既在教育體制中擔任要角,又渴望自由的藝術天地 — 他既受社會規範拘束,又在繪畫中釋放自我。《庭院》便是這種矛盾的具象化:一個看似私密、卻充滿生機的世界。

本人可大膽的說,此幅《庭院》帶有一種自我療癒的意味。廖繼春當時正處於藝術創作與人生經驗的雙重交會期,庭院對他而言,也許就是一方靜坐、思索與沉澱的場所。他用鮮豔卻交錯的色彩,既表達內心的躁動,也表達了自我安頓的努力。

總之,這幅畫並非單純的視覺之美,而是一種精神上的共鳴:在喧囂時代中,每個人心裡都需要一座「庭院」,一個可以安放情感與思緒的所在。