藝術評論

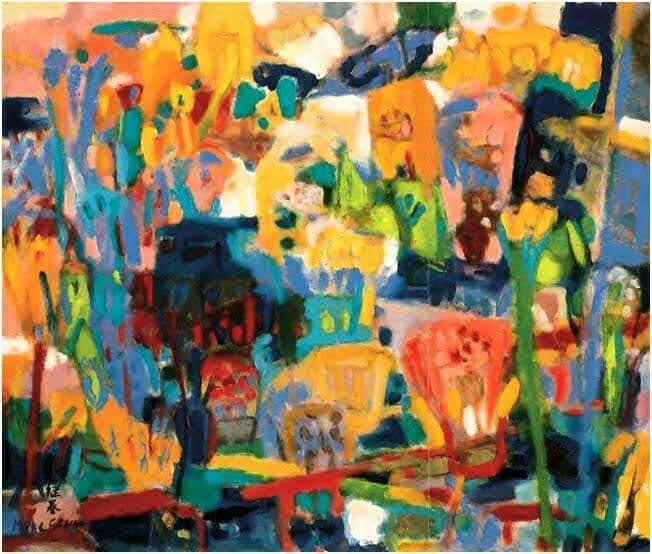

總覽廖繼春的晚年後期抽象畫系列,色彩有斑斕繽紛的特質,線條有游離自由動能,與同一時期具象畫“相輔相成”之作,為數不多,此幅最受普羅大眾歡迎,也是本人最激賞肯定之一。

質言之:相較於本系列賞析之二:“林中夜息”,此幅“風景”就有截然不同的生命力表現;而本人最注重的“能量說”,也就是畫家將自身精神感受,透過或直覺或轉換手法,投注在作品上。因此,“林中夜息”之死亡神祕氣息,與“風景”之生機盎然、賞心悅目,有極大的差距 — 反之1974年的《風景》,已是他生命晚期的創作,距離他辭世僅兩年,猶如迴光返照一般,洋溢堅強的生命意志,殊屬難得。此時廖繼春,已經完全擺脫了早期以造型為主的表現,而走向強烈的色彩實驗與抽象化傾向,展現藝術家“反老還壯”、“薑是老的辣”的超群表現。

進一步說,他的「風景」並非忠實再現眼前的自然,而是透過主觀化的色彩與結構,將風景轉化為內在情感的場域。這種創作方式,與1950年代後期歐、美抽象表現主義的精神不謀而合,此作可見畫中充斥眾多色塊、揮灑自由奔放的筆觸。然而,這種野獸派的狂放在廖繼春筆下,並未如馬蒂斯那樣追求純粹的裝飾性,而是與抽象表現主義產生了某種呼應,卻超越時空,直接與50年代的“抽象表現”潮流對接。

就畫論畫觀之:這幅畫最明顯的特徵在於其色彩的爆發力:橙黃、寶藍、翠綠、洋紅等色塊,在畫面上彼此撞擊、交疊。這種強烈的視覺張力,使得整個畫面帶有一種震動感,彷彿光與影在不停閃爍。從視覺語言上來說,廖繼春在此已經不再以透視或明暗來塑造空間,而是完全依賴色彩之間的對抗與協調。

其次是畫面的構圖與空間處理:整幅畫並無傳統「遠近」的風景架構,而是將不同元素壓縮在同一平面上,形成多層次的色彩拼貼。這種「半抽象」的造型手法,使得風景不再是客觀的對象,而是藝術家心靈投射下的符號。

列舉此畫中對比極強的紅與藍、橙與綠,正是心靈張力的外化:一方面是生之欲望的炙熱(橙、紅),一方面是寧靜沉思的深層意識(藍、綠)。這種二元對立,卻又在畫面中達成某種平衡,彷彿象徵著藝術家內心對衝突與和諧的思索。

另外值得注意的是,《風景》並沒有給人孤寂或消沉的氛圍,反而充滿跳躍、明亮的生命力。這或許與廖繼春雖然生性較為木訥,卻一貫的樂觀、開朗個性有關。他素來喜歡旅行、寫生,對自然抱持開放的親近感。即使在生命晚期,他仍選擇以鮮活的色彩來詮釋風景,而不是走向灰暗或憂鬱。這顯示出他的心理狀態並未陷入消極,而是以積極創造來對抗時間與衰老。

總之,此幅抗鼎之作,將台灣現代藝術從單純的形式實驗推向更深的精神境界,展現了廖繼春作為「台灣現代色彩之父」的藝術高度與人性光芒。