藝術評論

國內畫壇有所謂的“半抽象畫”之說,望文生義,這是介於有形(具象)與無形(抽象)之間的曖昧形式;雖則有些附會牽強,卻也附和了本地“寬容”與“和稀泥”的習性:差不多這是個什麼?也差不多就是什麼!

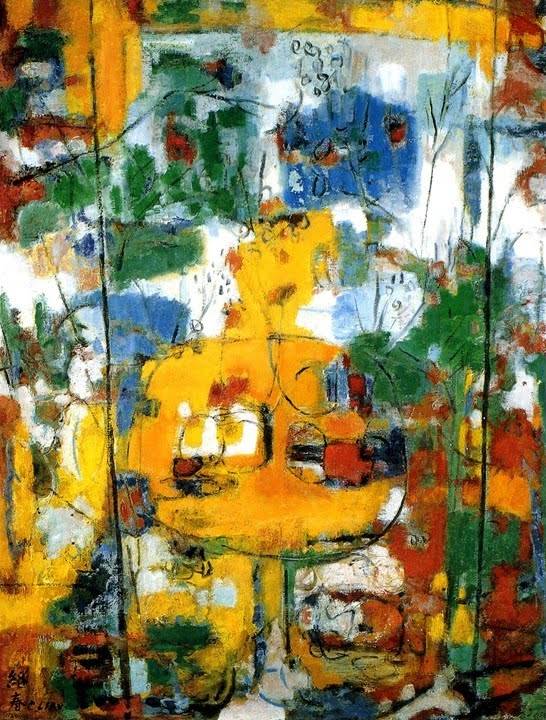

譬如這幅原先的“具象畫”,已進一步走向「抽象化」,因為我們很難立即辨識出傳統靜物畫的元素(如花瓶、水果、桌椅),它們被拆解、溶解,化作一種「色彩的結構」,結果變成“抽象畫”了。這裡的抽象,並非完全擺脫現實,而是將「窗前景物」透過畫家的心象轉譯為色塊、線條的節奏。

首先從造型美學角度來看,《窗前靜物》的結構呈現出一種「色塊建築」的張力。畫面中央的大面積黃色,猶如一個發光的核心,將視覺重心牢牢吸住:這黃塊既像是桌面,也像是窗外的光暈,甚至像是一種「心靈的太陽」,灑向整個畫面。環繞於四周的藍與綠,則帶來藍色產生冷暖對比的平衡,這似乎暗示窗外的天空或光影;綠色,可能象徵葉片或盆栽。這些具象元素被抽象化,卻仍保有自然的隱喻性。至於紅色的點綴,則如同靜物中的花朵或果實,為畫面注入不可言喻的活力。

換個角度觀察畫家內心的孤獨與時代的隔閡,或許在畫布上將之轉化為這些複雜的色彩交錯。畫面看似明朗,實則蘊含暗湧,這種「內心的躁動」與「表面的明亮」構成了矛盾卻動人的心理張力。

接著看筆觸的表現,廖繼春並不追求細膩描繪,而是以粗獷卻不失韻律的筆觸堆疊。他以黑線隱約勾勒出某些輪廓,像是花莖、窗格、或桌上的物件,但這些線條更像是一種遊走的樂音,讓觀者在「似有若無」之間遊移。畫面的整體效果,像是一首色彩交響曲:明亮與沉穩的調子相互碰撞,最終在畫面中取得動態的平衡。觀者若靜心凝視,會感受到一種「視覺的呼吸」,畫面彷彿在律動。

接著是本人最樂於探討的心靈層次:此畫不僅是一個尋常生活題材的選擇,更是一個生命的自白。它不像早年那樣直接表現青春的奔放,也不像中年時期那樣充滿社會氣息,而是帶著一種沉澱後的光芒,既內斂又激烈。因而此作顯得格外具有象徵性:

一是“窗前”暗示著他身處一個時代的邊緣,透過藝術凝視外界。

二是‘’靜物‘’,象徵日常生命中的慰藉,也是廖繼春將激情沉澱為色彩的載體。《窗前靜物》是一幅處於廖繼春晚期的重要轉折作品。基於畫家不再只是野獸派式的外在激情,而是逐漸朝向抽象內心世界的探索,這幅畫既展現了色彩的力量,也蘊含著畫家對生命與時代的感悟。

總而言之:《窗前靜物》不僅是一幅平庸主題畫作,更是一種生命哲學:畫家在日常與混沌之間,尋找光的核心;在孤獨與激情之間,保持色彩的律動。這正是廖繼春在1968年,透過此一形形色色留給後人的最大啟示:半抽象畫就是一個「內心風景」與「抽象語言」的交疊。