藝術評論

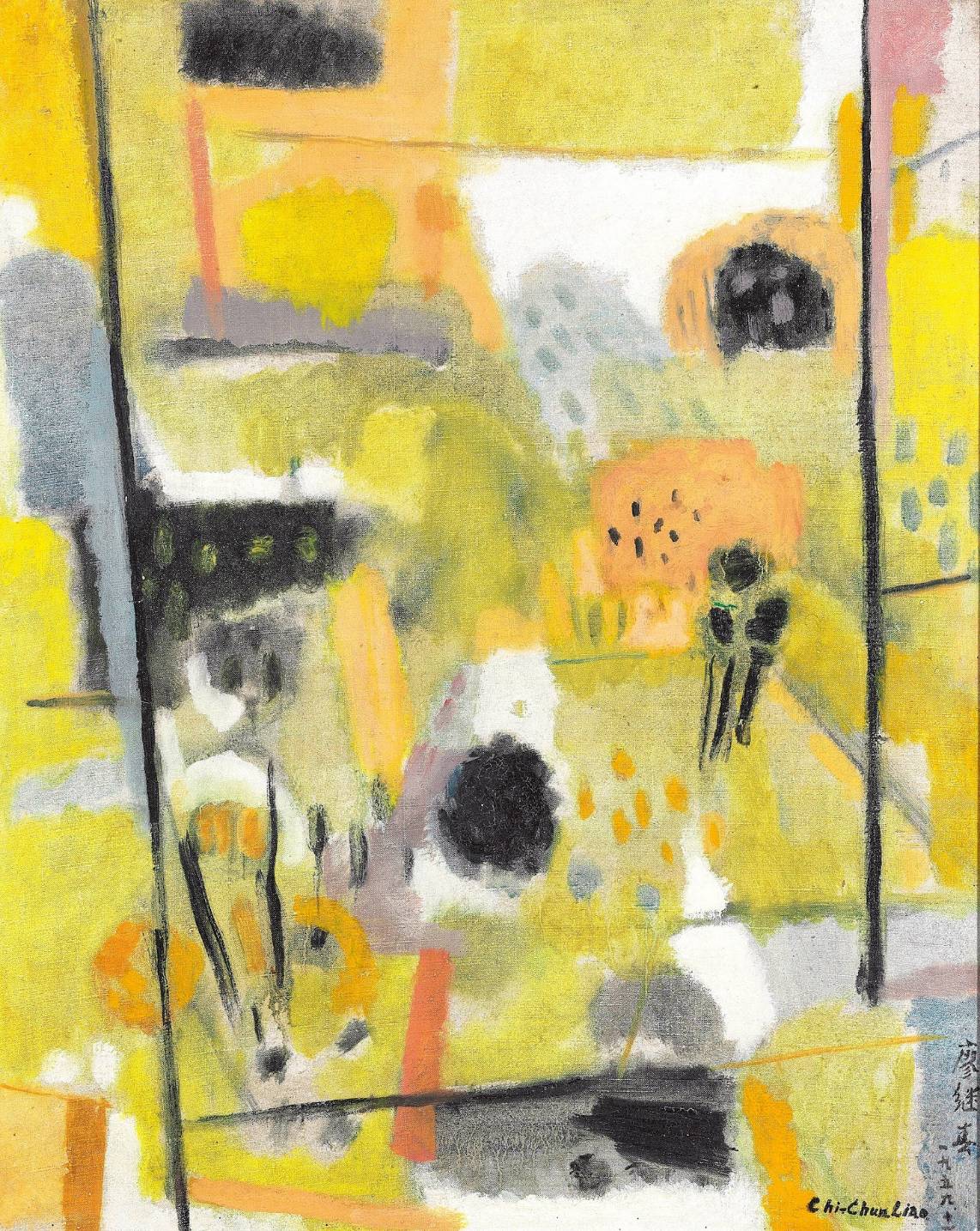

開門見山,我們就從這幅特別溫暖、柔和的“窗外風景”,來探討廖繼春有“色彩魔術師”之稱的秘訣。

仔細推敲此畫色彩,本作呈現出極為明亮的黃調基底,這黃既非單一色塊,而是由不同明度與飽和度交疊而成。它既象徵了陽光的炫目,也傳遞出一種躁動、甚至略帶狂喜的氛圍。整個氛圍由於黃色的主導,讓畫面具備強烈的發散性與流動感;相對之下,黑與灰的色塊則成為壓抑情緒的重量,時而像陰影,時而像遠方的建築或洞穴,給予觀者一種未名的張力。

而廖繼春精心設計,把橙色與灰紫色的塊面插入其中,既調和了冷暖關係,也讓畫面產生律動。值得注意的是,這些色彩並非隨意拼貼,而是經過精心安排,使得視線在亮與暗、暖與冷之間移動。整體上,畫面營造出一種「風景的氛圍」而非「風景的實體」。這正呼應了印象派與野獸派的精神延續,但廖繼春更進一步推向抽象化,使之成為情緒與感官的綜合體。

接著來看構圖與作畫程序:廖繼春對筆觸處理極為自由。眼前一大片渲染般的薄塗,也有隨意潑灑、擦抹的痕跡;同時用少數強烈的直線劃破畫面,建立一種框架感。這種「鬆與緊」的並置,恰好體現了藝術家在自由即興與結構秩序之間的調和。畫面看似隨機的色塊,實際上隱含著某種對稱與平衡。例如右上與左下的黑色塊面相互呼應,而橙色塊面則在上下形成韻律。觀者的眼睛被引導著在畫面中不斷遊移,無法停駐於單一焦點,反而隨著筆觸的流動產生持續運動感。這種視覺經驗,正如透過窗子望向外界時,目光在遠近光影之間游移,捕捉的是「瞬間的總和」而非單一靜止的風景。

好的藝術品反應時代與社會背景,不唯有個人的小我世界而已。1959年的臺灣正處於戰後社會的重建與轉折期,冷戰格局下的壓抑與現代化的躁動交錯;因而好的藝術家無可避免地,將受到這種氛圍影響。但看畫中那強烈的黃色光暈,或許是對生命力的渴望與讚歌;而那些散佈的黑色圓洞般的形象,則暗示著不安、空洞甚至威脅。

直言之,窗外的景物在抽象化的處理下,轉化為內心矛盾的投射。《窗外風景》正好標誌著他在東西方之間的調和:既不放棄自然感受,也不受制於具象描摹,而是以色彩與筆觸提煉出心靈景觀。

最後我們試以文學的詩意眼光凝視這幅畫:整個畫面就像是一首碎裂的光之頌歌。黃色如烈日般鋪展,卻被黑色陰影割裂;橙與粉色宛若浮動的花朵,在風中閃爍。有如窗格的線條不是桎梏,而像詩行的分句,將光與影切割成一節一節的韻律。觀者的心靈在其中徘徊,既感受明朗的喜悅,也感受暗影的逼近。這種交錯正是生命的常態 — 窗外的風景其實無時無刻不映照著內心的複雜。

廖繼春以奔放的黃色主調、自由的筆觸與詩意的結構,呈現出戰後臺灣藝術家在時代夾縫中的精神狀態:既嚮往光明與自由,又無法擺脫陰影與焦慮。這幅畫不僅是藝術家的個人心境,也是臺灣現代繪畫走向抽象探索的重要見證。